機体系 - Structure and Mechanism Subsystem

- 主要構造

- アンテナ展開機構

- 膜面展開機構

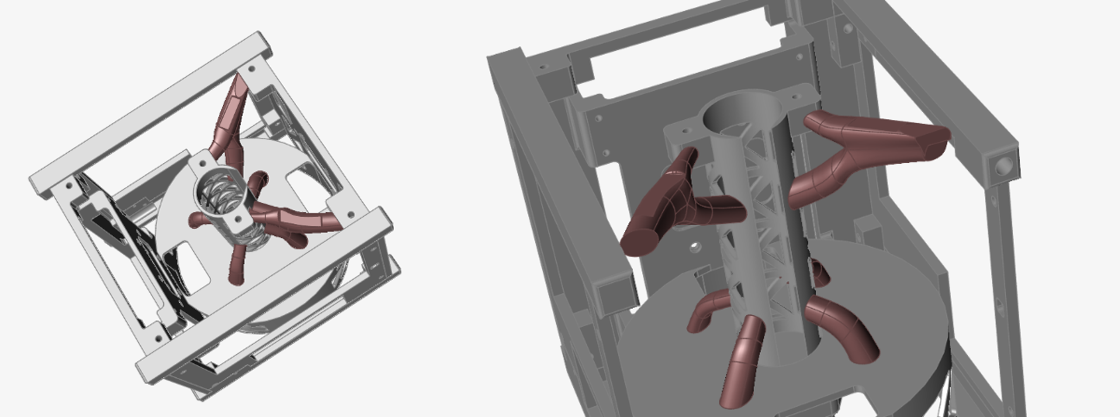

Altair Inspireという解析ソフトを用いて位相最適化という手法を用います。位相最適化とは、設計物の質量を減らす際に どのような形状にすれば剛性を下げずに済むかを計算する設計方法です。これを用いることにより、軽くて強度の高い衛星を設計していきます。 位相最適化で設計された部品の形状はとても複雑ですが、金属積層で筐体をつくるためそれが可能となっています。

本衛星では、ダイポールアンテナを衛星構体面の一つにとりつけます。展開前はダイポールアンテナを図のように丸めて収納しています。 この時、外側にくる方のアンテナ先端に穴が開いており、そこにテグスを通して構体と結び付けることで展開を防いでいます。 アンテナ展開の際は、ニクロム線によってテグスを溶断します。

膜端部と伸展マストを接続し、マスト伸展と同時に膜を開きます。また、形状記憶ポリマー(SMP)を用いた膜展開の補助を試行しています。

>詳しくはこちら

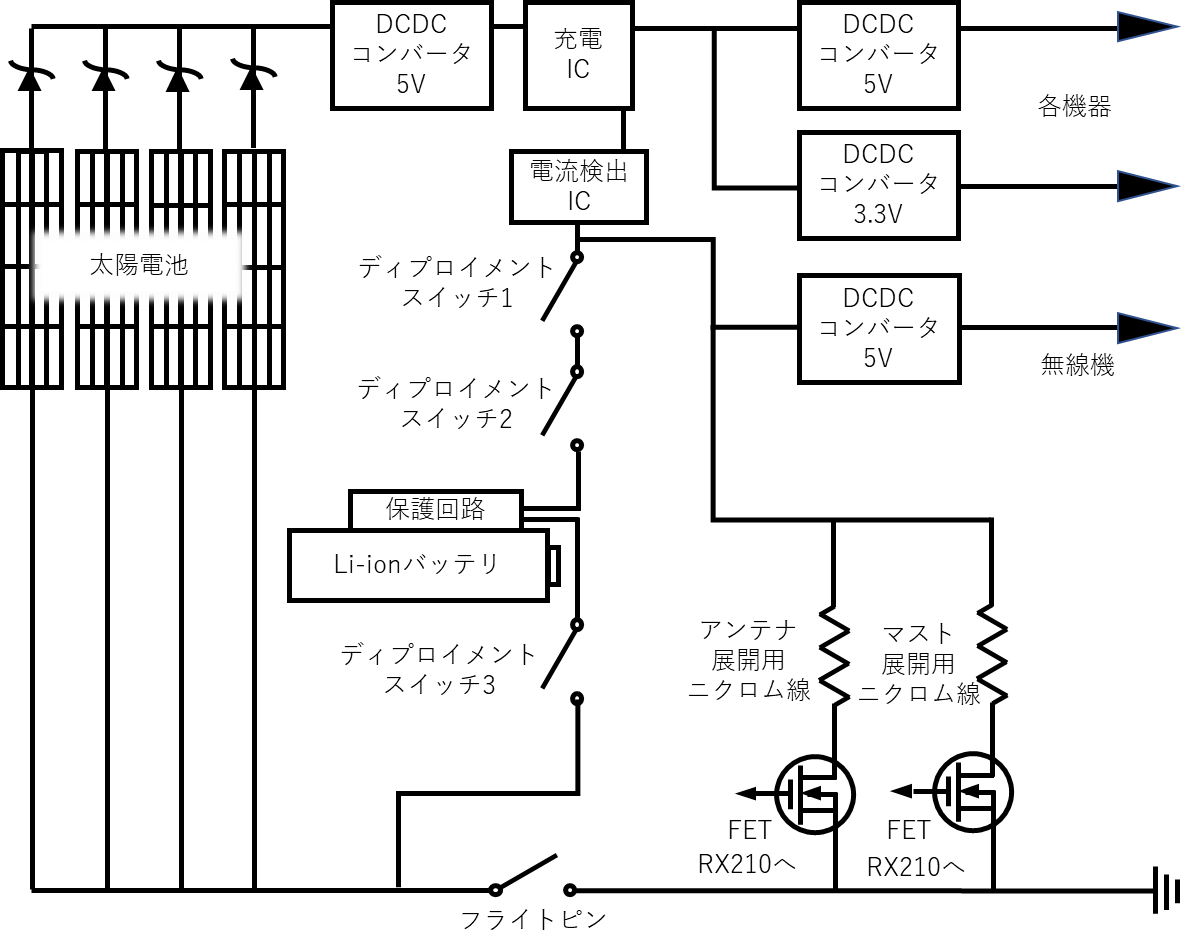

電源系 - Electrical Power Subsystem

- 電力供給システム

- 蓄電システム

- 電力制御システム

本衛星は太陽電池を使用して発電するシステムを採用しています。太陽電池は衛星の側面と膜面に貼り付けてあります。

太陽光発電ができないときの電力を確保する為に、本衛星はリチウムイオン電池を積んでいます。日照時に太陽光より得た余剰電力を電池に蓄電しています。

太陽電池は放射能により劣化し発電効率が低下しますので、あらかじめ所要電力に余裕を持たせています。しかし、劣化する前は余剰電力が多すぎることによりバッテリーが加熱し、 バッテリーの寿命が低下してしまいます。そこで、充電管理ICを用いて充放電を管理するシステムを採用し、バッテリーの寿命低下を防いでいます。

通信系 - Communication Subsystem

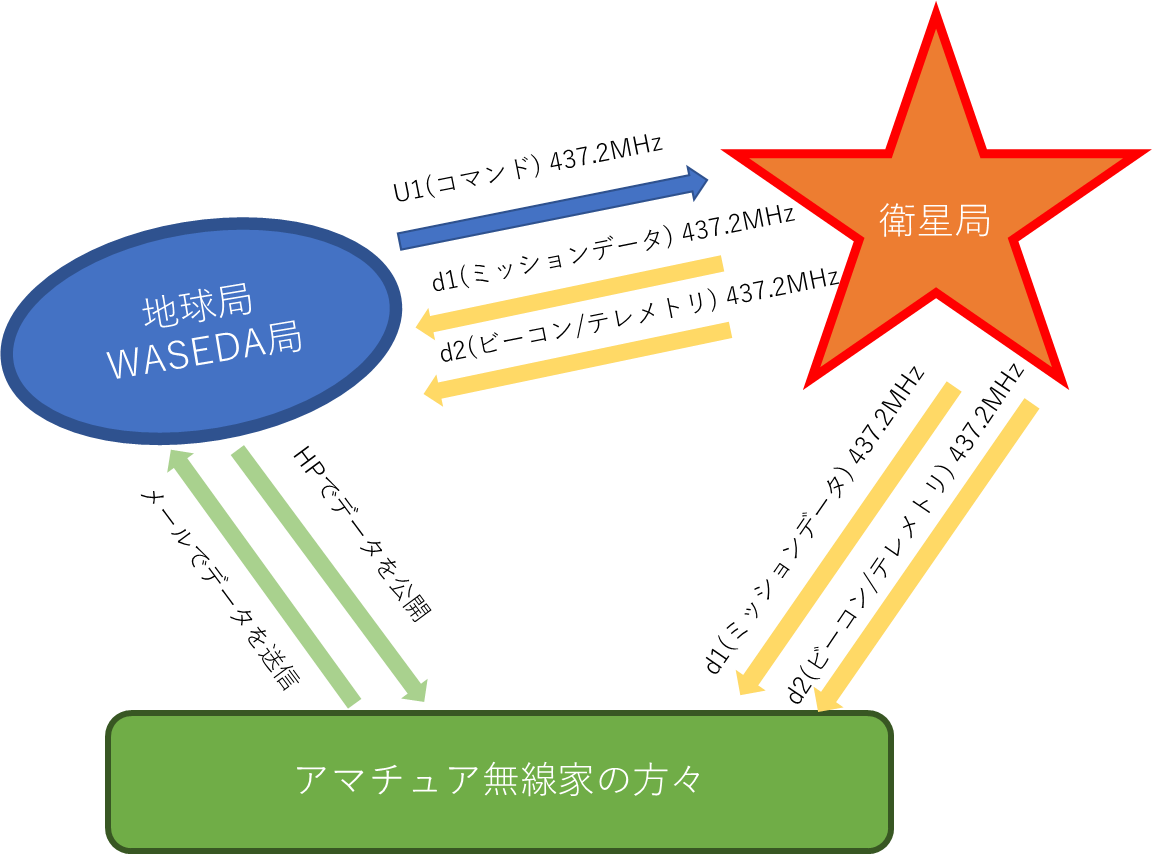

- 通信概要

- 衛星局

- 地上局

- 回線計算

・衛星の健康状態を維持管理するためのHKDの伝送

・衛星に搭載した機器の取得したミッションデータの伝送

・衛星に指令を与える地上からのコマンド受信

2.1 衛星局概要

超小型人工衛星に搭載した無線機は、地上からのコマンドを受信し、ミッションデータやテレメトリデータを地上局に送信します。

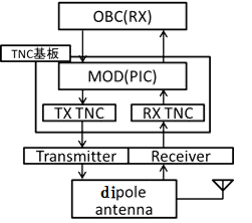

2.2 衛星局構成

以下に衛星局の使用機器と構成を示します。

| 送信機 | TXE430MFMCW-302A-RU (西無線研究所) |

| 受信機 | TXE430MFMCW-302A-RU (西無線研究所) |

| TNC基板 | 研究室作成物 |

| アンテナ | モノポールアンテナ(焼入れリボン鋼) |

| コネクタ | MCXコネクタ |

| ケーブル | RG-188A/U(テフロンケーブル) |

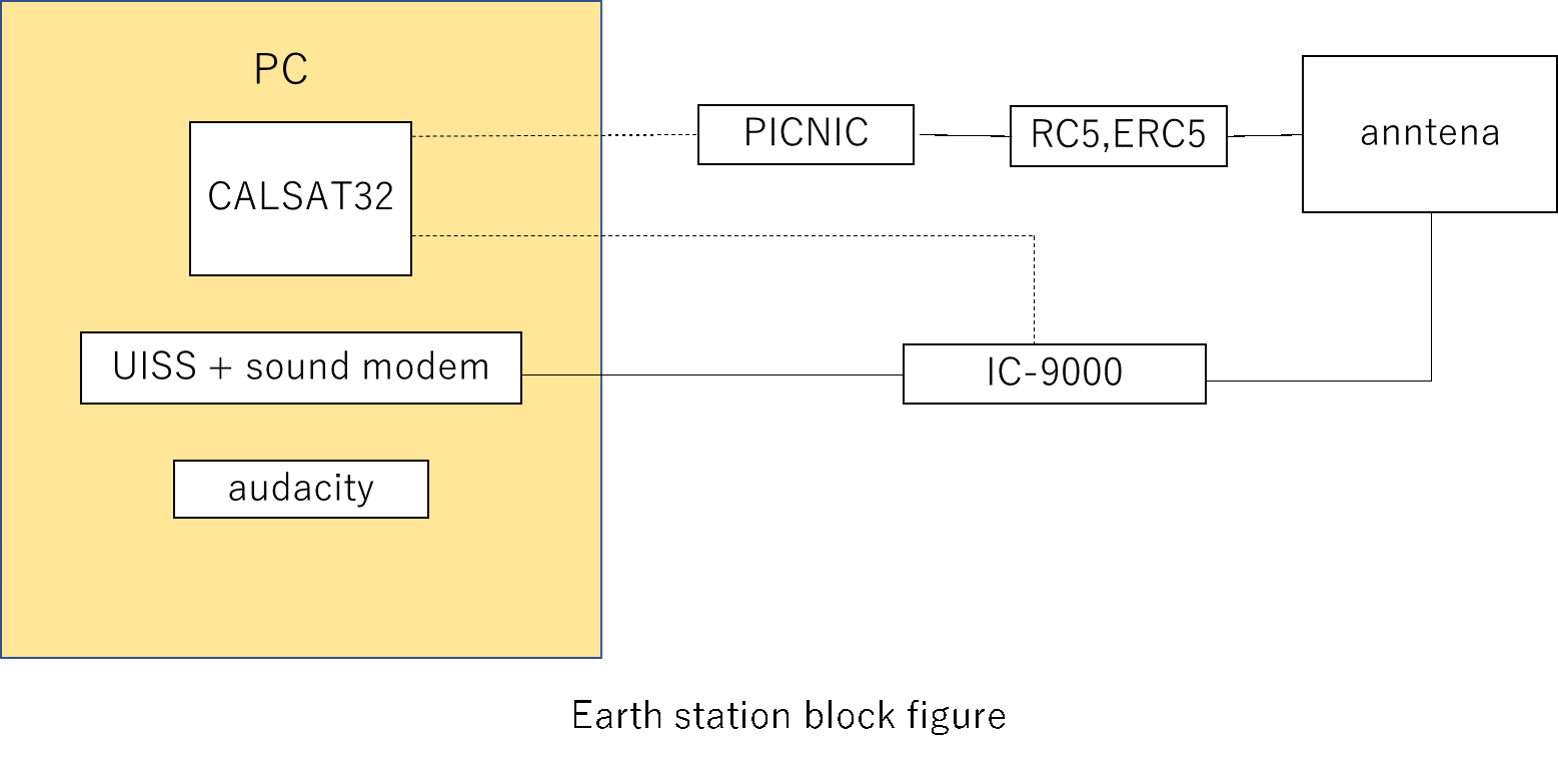

3.1 地上局概要

WASEDA-SAT-ZEROの運用において、FM/CW信号の送受信を行うことを目的とします。

設置場所は早稲田大学121号館を予定しています。主な設備はアンテナ、無線機、TNCなどです。

3.2 地上局構成

以下に地上局の使用機器と構成を示します。

| 無線機 | IC-9000 (icom) |

| ネットワーク制御インターフェース | PICNIC (TriState) |

| 方位・仰角ローテータ | RC5,ERC5 (Create Design) |

| アンテナ | 八木アンテナ |

3.3 地上局の送信波電力特性

地上局から衛星局への各業務区域についての各特性を以下に示します。

| 局の種別 | WASEDA局 (仮名) |

| 周波数 | 430MHz帯 |

| 帯域幅 | 24kHz |

| 電波の型式 | 24kF2D |

| 送信機出力 | 50W |

| 変調速度 | 1200bps |

| 変調方式 | FM |

| 偏波 | 水平偏波、円偏波など |

| 地上局設置場所 | 早稲田大学121号館 |

3.4 地上局ソフトウェア

| 軌道計算、ドップラーシフト制御 | Calsat32 |

| TNC | UISS, Sound modem |

| CW信号記録 | audaity |

回線計算につきましてはこちらをご覧ください。

データ処理系 - Command and Data Handling Subsystem

- 概要

- CPU

データ処理系では次のことを実行します。

・衛星内部の温度データと衛星の姿勢データ、ひずみをセンサーで検知

・展開した膜面のLED点灯状態の制御

・センサーからのデータなどをフラッシュメモリに保存し地上局に送信

・そのほか

本衛星のメインのOBCとしてRXマイコンを搭載しています。数ヶ月に1回のシングルミッションによる エラーの対策として、サブのPICマイコンを使用して、適宜再起動させています。